No deja de causar una

atribulada

maravilla que, a lo largo de estas semanas, las potencias

mundiales tengan que salir a negar el Fin del Mundo.

La NASA y la Casa Blanca, y el

primer ministro ruso, acaban de hacerlo, y seguramente en el correr

de estos días lo haga su Santidad Vaticana, el Papa. Este fervor

milenarista que ataca entre protestantes y ortodoxos, pero que no

excluye a los católicos, es el correlato de tanta ficción apocalíptica

que nos azota, y, en especial, de las incontables secuelas de filmes

zombis, ese

Gog y Magog

afásico que exige un mundo sin Historia.

Así como los zombis reclaman sangre, este frenesí milenarista reclama

coartadas para detonarse, siendo la última una apropiación del

calendario maya, que como es bien sabido culmina su medición el próximo

viernes 21, con lo que estaría dando cuenta del fin de un ciclo cósmico.

Poco importa que esta mención sea infinitesimal en la literatura maya,

ya que solo

en dos textos glíficos, entre los 15.000 hoy conocidos, se menciona

el año 2012 y esta fecha particular, ni que sea insostenible leer con un

enfoque lineal, cristiano y escatológico lo que un calendario crédulo de

la sucesión de ciclos pueda decir: internet, los bares, la

televisión y la más inocente charla sobre cuán impredecible anda el

clima se envenenan de milenio.

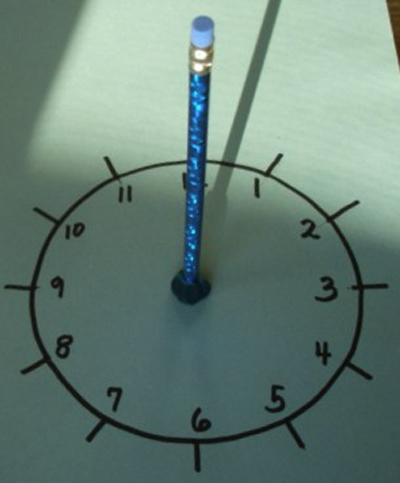

Qué hora es

Cuando se discute sobre calendarios y predicciones, se olvida una

medición más íntima, pero no menos acongojante entre nosotros: la

pregunta por el reloj. Para ilustrarla, basta observar que, en cualquier

partido de fútbol, se puede apreciar en los directores técnicos una

ansiedad que replica la de la hinchada, ansiedad que, a su turno,

replica la de una civilización. En la primera parte, y hasta el cuarto

de hora de la segunda, la pregunta del hincha y del técnico es cuánto

va; pasado ese lapso, la pregunta es cuánto falta. Por más que el

deporte sea global, practicado en cada rincón del planeta, se debe

entender que esto, más que un contagio occidental a las demás culturas,

es reafirmación del origen occidental del deporte. Oriente, al menos ese

que seguimos entendiendo lejano, sigue recordando que el japonés no

distingue formas verbales de futuro y de presente, y que solo el

contexto permite saber por qué tiempo discurrimos; o que el mandarín, en

su más impiadosa caricatura, es capaz de sostener la armónica

puntualidad contextual que enseña el I Ching. Tal el caso del irrisorio Shu T'ung que, en Bustos Domecq (en el primer relato de

Seis problemas para Isidro Parodi) ejerce magisterio al explicar

que “el buen actor no entra en escena antes de que edifiquen el teatro”.

Por contrapartida, más acá de esta armonía entre civilización y

oportunidad, la intelección del tiempo en Occidente viene muy

desasosegada por ese mismo cronómetro por el que interroga el DT: nunca

sabemos si estamos llegando tarde o temprano, si faltan 15 o si son

ya y 25.

Cuánto iba ya

Para el lector es obvio que la digitalizada inmiscusión del reloj en el

electrodoméstico o en cualquier elemento de comunicación, sea una tablet,

una computadora, un televisor o un teléfono nada dice de nuestro control

sobre el tiempo. Dicho de otro modo, ser capaz de dar la hora parece

estar reñido con entender la temporalidad, perplejidad que nos azota

desde los albores de la Cristiandad, cuando el fundador del tiempo de

Occidente,

San Agustín, hace unos 17 siglos, interrogaba “¿Qué es el

tiempo, entonces? Si nadie me lo pregunta, sé qué cosa es. Si quiero

explicárselo a alguien, no lo sé”.

¿Cómo saber, en términos civilizatorios, qué hora es? Seguramente solo

ha habido dos buenas respuestas. Una, la de Agustín, quien argumentaba

que el tiempo está solo en la mente, ya que Dios, que es eterno, vive en

un mundo distinto en el que el tiempo no existe, siendo los humanos los

únicos que pueden concebirlo. De todas formas, aunque concebible, es

arduamente cronometrable, ya que, según el santo, el pasado ya no es, y

el futuro no es todavía, resultando lo único dable el presente, unidad

inmedible, sospechosamente parecida a la eternidad. Por lo tanto, lo

único que podemos saber con certeza es que nunca sabemos qué hora es.

En otras palabras, el mundo es una especie de fraude temporal, coartada

solipsista que le ha permitido a la Cristiandad navegar, por milenios

ya, el invariablemente diferido Fin de los Tiempos, la nunca concretada

parousia o segunda venida de Cristo. Y es dentro de esta cronométrica

estafa que se produce la otra gran respuesta, la del hijo varón del

pastor Karl Ludwig Nietzsche, Friedrich, quien sabedor claro de cuánto

iba ya (casi dos milenios sin parousia), y exactamente cuánto faltaba

(no falta nada y falta todo, porque Él ya no puede regresar), se declaró

fuera de su tiempo pero árbitro de un porvenir claramente delimitado:

“Me pertenece el pasado mañana. Hay quien nace póstumo”, proclamaba

Friedrich Nietzsche en El Anticristo, esclarecido de que, a pesar de

todos sus esfuerzos, no había podido liquidar a Dios, y debía guardarse

para una coordenada abierta en lo venidero.

Ahora bien, ¿por qué no había podido re-matar a Dios, siendo que éste

había muerto, como bien sabían todos? Porque Dios, que ya no existe,

subsiste en su proyección, en su sombra, dice La gaya ciencia. “Con Buda

ya muerto, durante siglos se siguió enseñando su sombra en una cueva:

una sombra horrible y enorme. Dios ha muerto: pero, tal y como son los

hombres, seguirá habiendo, quizá durante milenos, cuevas en las que se

enseñe su sombra. Y nosotros, ¡nosotros tenemos que vencer aún a su

sombra!”. Y esa sombra, como ya pocos ignoran, medra en un lugar

específico, allí donde los participios, los sujetos y predicados se

ordenan. "Temo que no vamos a desembarazarnos de Dios, porque seguimos

creyendo en la gramática", aclara El crepúsculo de los ídolos. ¿Y eso

por qué? Porque nos hace creer que hay un agente —Dios— detrás de las

cosas. Para Nietzsche, todo es máscara, fenómeno, y la causa —la

concepción de que hay una agencia divina para esos fenómenos— es nada

más que una superstición prosódica. El fenómeno es un complemento

directo, el verbo es la agencia, el sujeto es el (imposible) agente.

Así las cosas, esa perversión gramatical, Dios, habría creado un tiempo

(un mundo) que, según avisa desde hace largo Agustín, nos confunde,

porque en rigor carece de existencia, es mera sombra. La pregunta qué

hora es, que nublaba al santo, en términos nietzscheanos debería ser

entendida así: es la proyección de una sombra en un reloj de sol, solo

que ese cuerpo celeste o divinidad, el sol, al que creemos su causa, no

es tal. Y, en términos nietzscheanos también, debería ser respondida de

este modo: ahora es sombra y pasado mañana, cuando aclare, será la hora

de mi

Übermensch, o superhombre.

|

Y así es como llega pasado mañana

El filósofo se abrazó a un caballo y largó a llorar hasta que lo

recluyeron en una clínica, en Jena, donde algún médico lo declaró

fallecido con el siglo XIX, dejando abierta una nueva pregunta: ¿Cuándo

es pasado mañana? El siglo siguiente, con frenesí, se puso a liquidar la

gramática, desde los dadaístas aniquiladores de la sintaxis y de todo

sentido hasta las piruetas de Raymond Roussell, pasando por la filosofía

de Wittgenstein y Heidegger, por el acto fallido freudiano y el

sicoanálisis a la francesa, por Derrida, Foucault, Deleuze, o por las

más recientes hordas de oficiantes de los estudios culturales, étnicos,

subalternistas y de género.

Dicho en breve: si para un nietzscheano como Heidegger el lenguaje era

la casa del ser, lo cierto es que para Nietzsche la gramática era la

sombra del Gran Occiso, y esa sombra, por lo que puede atestiguar este

siglo XXI, ha sido concienzudamente demolida, si bien Dios, todavía

insepulto, sigue trinando su morondanga apocalíptica. Y entonces,

¿cuándo estaremos en pasado mañana? ¿O será que, agustinianamente,

pasado mañana nos pasó de largo?

Habiendo terminado con las supersticiones, hubiéramos querido creer que

la labor de zapa para la emergencia del superhombre y la supermujer

consiste en aguzar el oído para constatar la emergencia de nuevos

cantos de vida y esperanza,

para

decirlo con acento dariano, pero en rigor, de momento, lo único

constatable es el fin de la gramática. Véase, sin ir más lejos, los

diarios hispánicos, que cada vez con menor escrúpulo prescinden de

correctores y dejan esa tarea librada al programa de vigilancia

ortográfica y prosódica de Microsoft, que amontona fraseos sin sentido;

o cómo,

en Uruguay, su presidente extermina cualquier amago de rebrote

gramatical expidiéndose en una jerga imposible, no popular (porque nadie

que exista habla así), y mucho menos presidencial, sino reminiscente de

personajes de historieta argentinos, sean

Martín Toro o

Patoruzú; o cómo

aquí, allá y más allá, ensanchándose, repitiéndose, destituidas de

habla, las zombie walks, o procesiones zombis, afligen al planeta.

¿Es esto el anticipo del superhombre o meramente una retirada, o

catástrofe, del hombre, harto de sí, de su reloj y de su gramática? La

sombra que temía Nietzsche nos azotara por milenios se expande viral por

internet, llamando como de costumbre al cese, aunque ahora agramatical,

rota, farfullante. Esto no puede sino hacernos preguntar si lo preciso

era terminar con la gramática o vertebrar una diferente. La

emancipación, en rigor, al menos según muestran los hechos, no ha estado

en la liquidación de la gramática sino en la articulación de una menos

opresiva.

Recuérdese que los latinos, para afianzarse a sí mismos y sobreponerse

al griego que los nutría pero abrumaba, multiplicaron los gramáticos,

que sostuvieron al Imperio Romano y por milenios a la lengua en la cual, celoso en Occidente, se sostuvo Dios, hasta que Dios debió

renegociar el Fin, abrirse al tiempo, y trasvasarse a las lenguas

vernáculas. Así,

Dante nos dio el cielo, el purgatorio y el infierno en

una lengua que con el tiempo se conocerá como italiano, pero solo tras

definir, en su

De vulgari eloquentia, al latín como gramática de lo

universal. Es decir, solo a partir de la consolidación de una gramática

es posible generar una alternativa, algo que bien sabía Descartes, quien

para llegar a parir en vernáculo la

cosa que piensa, (prestamente

traducida al latín), debió también dialogar y enseñar en

Port Royal,

donde se ensambló la gramática que, hasta el día de hoy, enseñó a pensar

en francés.

Allí donde cae la mirada se hace evidente que, para renegociar con Dios

y la eternidad en latín, es decir con su dogma, invariablemente ha sido

menester enarbolar gramáticas. Así Lutero tuvo que recurrir al germánico

más formalizado y elaborar una defensa de la traducción, antes de

traducir la Biblia, y los reyes de Castilla y Aragón proclamar que su

cancillería sería vernácula, y

Nebrija redactar en 1492 la

gramática del

castellano para que, munido de ella, Cristóbal Colón zarpara con su cruz

hacia el poniente. Claro está que a Nietzsche le asiste razón, porque

ninguna normatividad gramatical, ortológica ni ortográfica deja de ser

asfixiante, y en un punto antojadiza, pero difícilmente su superhombre

encuentre espacio para darse a luz si no cuenta con una propia, ya que

es en la gramática donde se erige ese Otro con el que debemos dialogar.

Cuando esto no se da, estamos en el punto que ya advertía Dante: si uno

deja a una lengua sola, en 100 años es incapaz de reconocerla. Y cuando

uno no puede reconocerse en la lengua, sencillamente no puede ni

sospechar en qué hora, día o año, está.

¿Podría existir Hispanoamérica sin la

gramática de Andrés Bello, por

ejemplo? ¿Podrá existir un día más allá de este apremiante 21/12/12 si

prescindimos de la gramática? Y con esto se quiere señalar que solo

sabremos si es pasado mañana, es decir, si es advenido por fin el

superhombre, cuando se reporte una gramática nueva a través de la cual

podamos seguir diciéndonos.

|