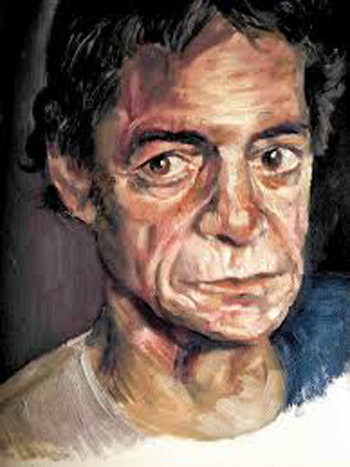

Han

vuelto a morir los rockers.

Esto, al menos, lo que queda claro tras que

nos abandonara

la semana pasada Lou Reed, a los 71 años de edad. Por

supuesto, no se pretende negar aquí que se hayan venido muriendo, con

toda naturalidad, músicos de rock en los últimos años, sino que la

emblemática de estos decesos parecía otra, la del mesmerismo, muy

distinta a la inaugural.

Desde sus inicios, el rock,

movimiento juvenil y adolescente, se había venido alimentando de

sacrificios rituales, comenzando por los de Buddy Holly, Ritchie Valens

y J P Richardson en un accidente aéreo, en 1959, evento etiquetado en su

momento como “la muerte del rock” y al que Don Mc Lean le dedicó su

éxito pop “American Pie”. Un año antes de que empezara a bambolearse en

la tormenta la avioneta que los transportaba a esos tres, Elvis había

sido reclutado por el ejército y Jerry Lee Lewis había sido exiliado del

ranking pop tras casarse con una prima de 13 años de edad. Y un año

antes de estas deserciones, en 1957 y en

Australia, Little Richard había advertido algo en el cielo, que luego se

reveló era el satélite Sputnik puesto en órbita por los soviéticos, por

lo que decidió abandonar el maquillaje, las lentejuelas y el sexo tutti

frutti, que incluía crecientes raciones de varoncitos, para hacerse

sacerdote.

Si los rockers se hubieran

retirado apenas con escándalo de etiqueta, abandonando la brillantina y

el delineador por nuevos uniformes, como el militar de Elvis, la toga

sacerdotal de Richard o, unos años más tarde, el de presidiario que por

tres años le hicieron vestir a Chuck Berry por encamarse con

adolescentes blancas y demasiado jóvenes, acaso ahí hubiera terminado la

electricidad, es decir, la historia del rock. Pero aquel aeroplano

estrellado en Clear Lake, Iowa, le dio una dimensión inmolatoria a lo

que estaba sucediendo: el rock había trastornado ya el mundo,

y sus oficiantes apenas podían sobrevivir lo que acababan de desatar,

empujados por el resto de la sociedad, o por ellos mismos, a otros

escenarios. Los rockers de la avioneta pasaron a ser sus mártires, sus

víctimas expiatorias, aquellos que, con su muerte, hacían posible que el

rock siguiera viviendo.

Diez años más tarde se había

vuelto una contracultura, el modo de vida oficial de millones de jóvenes

y adolescentes de todo Occidente que buscaban en las drogas, el sexo y

el ritual chamánico de los conciertos un escape a la vida cotidiana.

Brian Jones cerrando 1969 y Janis Joplin y Jimi Hendrix abriendo la

década siguiente se fueron por sobredosis los tres a los 27 años,

dejando cadáveres hermosos, como se dijo, cerrando toda esperanza al

amor y a la paz y abriendo una nueva década de desenfrenos que poco

tardó en comerse a Jim Morrison y a Keith Moon. Para la década de

1980 escaseaba ya el finado por sobredosis, al caso John Bohnam, pero te

podía matar un fan desquiciado como le ocurriera a John Lennon, tal vez

la penúltima gran víctima sacrificial. La última, suicida y

vertiginosamente agotada —como

un fósforo—,

fue Kurt Cobain, en la década de 1990, a la

que probablemente se pueda adjuntar la de tal vez la última gran víctima

sacrificial del blues —la

primera, claro está, de 1938, Robert Johnson y su whiskey envenenado—,

Steve Ray Vaughan, que se vino abajo en helicóptero.

Todo, para entonces, parecía

haberse serenado: los que habían perdurado, por ejemplo Keith Richards,

pasaron a ser ejemplo de supervivencia, de gente que le ganó a todos sus

excesos y que farolea por megaconciertos como Orfeo regurgitado de la

parca. En los últimos tiempos se los veía provectos pero inverosímiles,

erectos, guitarra y micrófono en mano, como mesmerizados en el estrépito

de su música. Los Stones podían subir a su escenario, como hace poco, a

Amy Winehouse, pero ésta pronto se despedía del mundo de los vivos,

también a los 27, siguiendo los pasos del chico “Miss Misery”, es decir

el homéricamente depresivo Eliott Smith (que se había clavado dos veces

un cuchillo en el corazón), mientras ellos seguían de pie,

cuarteadísimos, fantasmagóricos, con algo de lobizón, pero todavía

enérgicos. No en vano eran vencedores de esa misma bestia devoradora que

habían creado; sencillamente venían menguando, y según muy bien señaló,

en una columna de

interruptor,

Gustavo Espinosa, se reinscribían en esta edad como músicos de blues. Se

trata de una suerte de decrépita vuelta a los orígenes del rock, un

viaje a la semilla: un regreso.

Este regreso comporta, a su

vez, un nuevo signo. Se ha dicho aquí que,

a diferencia de los rockers, los blueseros son legendarios, y algo

de eso ha sucedido ahora. Tal vez, de aquellos más emblemáticos de la

historia del rock, el único nunca estelar haya sido Lou Reed, quien por

otra parte se ha ido provecto y abluesado, ya no infartado en una

sobredosis sino acusando interminables averías de hígado. ¿Dónde estaba

Reed cuando lo vino a buscar la muerte? Se lo hubiera creído esperando

el desenlace desde la mecedora en el porche de su

casa (Laurie Anderson, su esposa, vino a decir en rigor eso cuando

explicó que se fue en paz, haciendo tai chi).

|

Nunca una megaestrella sino un artista de clubes, atento a las movidas,

a la atmósfera, a lo que estaba a punto de hervir. Jamás rutilante;

siempre influyente. Y acaso su partida esté indicando algo más: ahora

que las estrellas se han reconvertido en leyendas (en algo para ser

leído), en algo parecido a lo que fue el viejo Lou desde el comienzo,

debemos resignarnos a que muy probablemente el abandono de los héroes

del rock se precipite a ritmo de vértigo. Cuando esto llegue, será el

rock, eso que ha sido nuestra edad, nada más que un buen recuerdo, o tal

vez un ritmo y un sonido que se siga hinchando más y más, como ahora,

cuanto más ancho más endeble, omnipresente como el polvillo e inocuo

como una pompa.

Pero el polvo y la pompa son

un paso más allá de la fosforescencia que hemos venido viviendo hasta

hoy; son el residuo estrictamente fantasmagórico de algo que ya no está.

Acaso, entonces, con su partida Lou Reed haya decretado el fin del

mesmerismo.

Se trataría de una

advertencia: la elegía será interminable, pero un día habrá llegado a su

fin, en un mundo que ya no habrá de saber de rock y menos de blues.

Coda letrada

Si se sigue lo que nos dice

con su primera épica Occidente, cuando se pierde a ése que no brilla es

que se está perdiendo todo. Si Aquiles es la estrella de la guerra, es

Odiseo el que finalmente la gana desde sus sombras y escondrijos, ese

que, desde que arde Troya, se ha convertido en leyenda. Aquiles será Elvis,

será Lennon, será Jagger, pero es justo Odiseo, el legendario, el que

envejece, el que no habrá de dejar un hermoso cadáver, el último de los

héroes. Marino mil veces sobreviviente, se ha evaporado con un remo al

hombro, en plena incursión por tierra firme o anábasis, como quien

ingresa despacito en otra dimensión cargando un trasto del mundo que ha

dejado o como quien se deja tragar, después de tantas fatigas, por la

tierra, y por una edad que ha dejado de ser suya. Aunque se niega a

cantar la muerte de Aquiles, Homero no tiene más remedio que referirla;

se fue el sol, es cierto, y nos quedamos a oscuras. Jamás, sin embargo,

osará mencionar la de Odiseo. Es que, cuando se despide la leyenda, ni

siquiera noche queda.

|