La

sobrevida, un tópico televisivo

liderado alguna vez

por shows sobre cómo subsistir (en islas desiertas, en

caserones de gran hermano, en concursos de baile o de canto), se ha

mudado a las librerías iberoamericanas, en las que se suele encontrar

una cargante fanfarria de libros malos acompañados de posters de autor

provecto. Se diría que el valor que se premia, como expresaba en un

documental el anodino y ya difunto premio Nobel José Saramago a

propósito de un discretísimo colega uruguayo,

es la calidad de

sobreviviente. Pero la pregunta, en el caso de un escritor, es

¿sobrevivir a qué? A Saramago, ya fallecido, no se le puede pedir

explicaciones, y menos a aquel pretendido superviviente, hoy también

inhumado, cuya biografía tampoco da para alarmas porque jamás peleó en

una guerra civil, ni batalló contra la poliomielitis o un temprano

cáncer de próstata, ni fue tampoco un neowilde que, con empaque de

dandy, hubiera desafiado los prejuicios de una sociedad. Era

superviviente, cabe entender, porque su biología lo acompañó durante una

razonable cantidad de años.

Sobrevivir, en este caso, es

durar o, más estrictamente, envejecer. No arrebatarse temprano como

Lautréamont o Arthur Rimbaud, no ofrecerse a un pelotón de fusilamiento

como Federico García Lorca, no suicidarse como Alejandra Pizarnik, no

sucumbir ante el tifus como Georg Buchner. Y ese poster que apuntala al

libro está ahí para decir que el pretendido superviviente, souvenir

de sí mismo o del siglo XX, es un tótem transitorio erigido por las

editoriales en un pase de mesmerismo. No es más que una rúbrica

sonriente que insiste en pegotearse a su obra, se la dijera formateada

por el aserto de Platón, en el

Fedro, de que

el hijo (la obra) solo tiene sentido si junto a ella está su padre.

Pero, más que en esa acepción antigua, por la cual el autor se iguala

con el progenitor, no se trata de autores sino en rigor de escribientes

signados por los coletazos de la biología.

Puesto en otros términos, las

editoriales insisten en proponer como autores a esos literatos que

rubrican obras, que en rigor no son autores. Sabidamente,

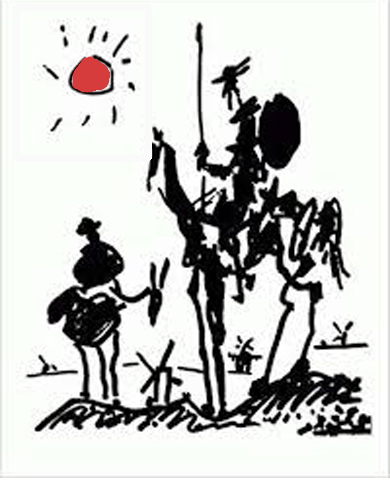

Michel

Foucault redujo el autor a función histórica y encontró el primer autor

moderno en Cervantes, quien reclamó la muerte de su personaje, Don

Quijote, a través de las palabras de cierre de su narrador, Cide Hamete

Benengeli. Se diría que con la muerte del personaje nace el Autor,

figura que, en Cervantes tendría, tiempo y dos migajas de energía para,

en el lecho de muerte del escritor, estampar el prólogo del cuantioso

Persiles y Segismunda, obra a la que creyó, con error, la mejor que

hubiera escrito. Se puede decir, en este sentido, que Miguel de

Cervantes Saavedra, súbdito de la corona española, ex soldado, no

sobrevivió a la redacción del Persiles, lo que permite ir

entendiendo, por contraria, qué quiere decir en términos de Saramago

superviviente: dedicar una sobrevida literaria al servicio de la

hinchazón o la pamplina. O si se prefiere, del desparpajo. Consiste en

lorear nada nuevo tengo para decir, pero igual digo lo que decía ayer,

que ni siquiera para ayer era cierto; sigo, no escribiendo, aunque sí

publicando. Y así, ni bien se ausente ese padre que se le adhiere en el

póster, la obra se desvanece instantánea; el título best seller

hace dos segundos se esfuma, precisamente, porque su perdurabilidad

depende, no de sí mismo, sino de una prótesis, de la documentada

insistencia orgánica de quien lo escribió.

Un ejemplo de lo exitosa que

puede llegar a ser la metódica sumisión a la pamplina es el de Mario

Vargas Llosa, de quien el futuro de las letras hispánicas recogerá, de

algún modo, que fue para ellas uno de los introductores de técnicas

narrativas europeas que las renovaron pero cuya última novela digerible,

La guerra del fin del mundo, data de 1981. A partir de aquella

remota fecha se abandonó, primero al facilismo (Historia de Mayta,

1984), luego al efectismo (Quién mató a Palomino Molero, 1986), a

algún divertisment amatorio como Elogio de la madrastra

(1988) y a un inclaudicable ditirambo al liberalismo que lo llevó, por

ejemplo, a catalogar, en el espantoso prólogo que le encargó la Real

Academia Española para la edición del cuarto centenario de la novela de

Cervantes, al Quijote de héroe liberal. Se puede decir (se debe decir)

que, desde que se hizo escritor de derecha, Vargas Llosa escribió de mal

en peor, pero también es preciso consignar que, cuando más bajo había

caído —escritor residual de sí y del deseo de novelar que alguna vez

llegó a tener—, y a fuerza de insistir en la gansada, a sus manos vino

a caer, hace apenas tres años, el premio Nobel.

En los términos de este

artículo, Vargas Llosa era autor cuando escribió La ciudad y los

perros (1963), La casa Verde (1966) Conversación en la

catedral (1969) o La tía Julia y el escribidor (1977),

novela en que se abrió a un delirio humorístico que probablemente lo

hubiera arrimado a la escritura de verdadero peso, pero que su condición

última de señorito y escriba mojigato clausuró. Si nunca fue lo que se

puede decir un gran escritor, es decir, uno definitivo, su laboriosidad

y esforzada maña técnica lo llevaron a establecer arquitecturas

narrativas considerables, de las que se puede decir autor; cuando dejó

de serlo, se dedicó al panegírico de la derecha y la supervivencia

literaria, recibió el Nobel (sobre este curioso caso,

ver más aquí).

Brevísima relación de la

destrucción de los Estudios Culturales hispánicos y de la india que

sabía mentir

Claro está que la orientación

política nada garantiza, y menos en términos de autoría. Cuando Vargas

Llosa era todavía alguien atendible, escritor en proceso de

derechización que dedicara un libro de crítica a su, en aquel tiempo,

amigo Gabriel García Márquez (Historia de un deicidio), Ángel

Rama, uruguayo por entonces pope de la crítica hispanoamericana, lo

amonestó argumentando que los “demonios del escritor” que postulaba el

peruano no eran tales sino que éste producía mancomunado con su

público, es decir, con esa sociedad que estaba buscando su liberación.

Los demonios, se entiende, serían sociales, resultando el escritor su

exorcista.

La polémica se fue

extendiendo y alcanzando calor, ambos cada vez más distanciados por el

Caso Padilla que dividió a los intelectuales latinoamericanos en su

apoyo a la Cuba de Fidel Castro, hasta que llegó a su abrupto cierre

cuando Vargas Llosa recordó que, al menos, él nunca había escrito una

novela tan mala como Tierra sin mapa (1961), ficción firmada por

el propio Rama. Recordado como autor de un bodrio imposible, que

denunciaba su insalvable limitación para entender la intimidad de una

novela, Rama abdicó y buscando reconciliarse o, como mínimo, archivar su

pecado de juventud, saludó, genuflexo, la aparición de La guerra del

fin del mundo (en rigor una trabajosa reescritura de Os sertoes,

de Euclides da Cunha, poblada de clisés), como “obra maestra del

fanatismo artístico” y cumbre de una literatura hispanoamericana que

alcanzaba ahora su madurez, publicando,

cien años más tarde que León

Tolstoi, su propia Guerra y paz.

La asunción por parte de Rama

de que no sólo era autor de obras como su póstuma

La ciudad letrada

sino también de bodrios, es decir, que era padre con hijo aberrante,

derivó en algo que empañaría su carrera crítica, porque el accidente de

avión que tronchó su vida hizo, de su obsecuente reseña de La guerra

del fin del mundo, su verdadero testamento literario. Poco o nada

más publicó en vida, y con esa agachada nos dejó. Ahora bien, del dilema

de asumir, aunque sea a regañadientes, errores previos se desentenderán

de ahí en más, por lo que parece, los hispanoamericanistas que asientan

sus reales en Estados Unidos (a Rama, recuérdese, apenas antes de su

muerte, le negaron residencia en ese país). Poco después, académicos que

rebosan hoy los Departamentos de Español en esa Academia fueron

desarrollando un combo teórico que sancochó en lo americano el

subalternismo pergeñado por críticos de la India postcolonial (Ranahit

Guha, Gayatri Chokravorti Spivak a partir de la doctrina de Antonio

Gramsci) y derivó en pingües

departamentos de

Estudios Culturales,

que en las décadas recientes empujaron fuera del trillo a los estudios

literarios y que incluso se han diseminado por América Latina.

Tal vez la figura en que mejor

se advierta esta maniobra académica sea John Beverley, autoproclamado

teórico que en los tiempos en que ya empezaba Vargas Llosa a empeorar

sus libros, es decir, en los 1980, arremetió contra la literatura

haciendo proselitismo por el testimonio, un género que consiste en la

deposición oral recogida por un letrado, y que entre otras cosas terminó

ganándole un Nobel de la Paz a la india guatemalteca que, en

colaboración con la antropóloga Elizabeth Burgos, fuera responsable de

Me llamo Rigoberta Menchú y así nació mi conciencia.

Esta escritura a cuatro manos,

se podría decir, es vieja como la europeización del continente, y como

prosapia se le podría asignar, entre otros, a los Cuatro viajes del

almirante y su testamento, obra en colaboración de Cristóbal Colón y

Bartolomé de las Casas, o al mismísimo Popol Vuh, testimonio de

las tradiciones quiché, alguna vez recogidas en grafía latina,

aparentemente luego traducidas por un fraile dominico. Lo importante sin

embargo para Beverley era que se trataba de algo ajeno a la literatura,

es decir, a la “estetización” de la que podría ser culpable cualquier

indigenismo, fuera el idealizante decimonónico (estilo Guatemozín,

de Gertrudis Avellaneda, o Tabaré, de Zorrilla de San Martín), o

fuera el realista estilo Jorge Icaza (Huasipungo), o el más

mitologizado y mestizo de José Arguedas (Los ríos profundos), y

ni qué hablar, ya que estamos, de incursiones de indios aguarunas por

La Casa verde.

El testimonio, según un

Beverley que no se detenía a pensar cuán platónico sonaba lo suyo, a

diferencia de la literatura, era verdad. Para 1993 había

publicado Against Literature, explicando que los escritores, aún

los dispensadores de una letra liberadora, sirven invariablemente al

amo, al capital, a la explotación del hombre por el hombre, al

relegamiento de los humildes, a la perpetuación de la subalternidad. Por

supuesto, no es lo mismo el explotado que el subalterno, porque este

último, es menos figura económica que abyecta, privada de decir, como

manejaba en sus comienzos la Gayatri Chokravorti Spivak, en

Can the

subaltern speak?; el subalterno viene a ser una heteroglosia, una

lengua refractaria al modelo de representación criollo, que la falsea. Y

es ahí donde el subalterno americano, según esta visión, viene a darnos

su verdad testimonial, y a iluminarnos en tiempos de globalización.

Dentro de este marco, los escritores (creativos, novelistas, poetas,

incluso ensayistas liberales) resultan invariables estetas al servicio

de la mentira (de una ilusoria monoglosia), falsedad en que no

incurriría, por ejemplo, un libro como el de Menchú.

|

Por supuesto, siempre cupo

formular la paradoja del genuflexo, porque, en definitiva, ¿ha habido

raza históricamente más servil al poder que los profesores, impasibles

asalariados de ricos y poderosos desde el comienzo de los tiempos? En

todo caso, ya sería tarde para preguntar por esto porque, vaya sorpresa,

para estos días, el enfático Beverley, cuya tesis doctoral fue ocupada

por las Soledades de Góngora, se declara alejado de cualquier

indigenismo y del vademécum del subalternismo y de los estudios

culturales, e incluso se proclama devoto de la literatura en su sentido

canónico, es decir, no inclusivo y axiológico, a la que dice leer, de

todos modos, a su manera (faltaba más, la políticamente correcta y

liberadora). En algún momento,

Beverley descubrió que los

estudios

culturales y el neoliberalismo van de la mano, porque impulsaban el

vale todo, y fue así como 30 años más tarde, después de haber

favorecido la erección de decenas de inservibles departamentos de

Estudios Culturales, reapareció, como si viniera de comprar cigarros,

por el cubil de la literatura. Esto sí, no se puede reaparecer sin dejar

de denunciar como neoconservadores a los demás, por ejemplo a la

argentina Beatriz Sarlo, quien (viniendo de

Raymond Williams y los

estudios culturales ingleses), ya en la década de 1990, en

Escenas de

la vida posmoderna, diagnosticaba la catástrofe que habría de

implicar, para las Humanidades y para la tradición critica en general,

la sustitución de la cultura letrada.

Según Beverley, “Sarlo, y todo un grupo de intelectuales en América

Latina, que es también parte de mi generación, están evolucionando

hacia una dirección que yo llamaría “neoconservadora”. (…) Esta paradoja

—ser de izquierda pero optar por una posición intelectual-cultural más

conservadora—

tiene que ver con los efectos tan poderosos en las

sociedades latinoamericanas de las políticas neoliberales, sobretodo en

la educación y en las universidades con las privatizaciones de estas

instituciones, y el desfinanciamiento de las universidades públicas, la

fuerza arrasadora de la cultura de masas globalizada, la descomposición

de estamentos culturales tradicionales (…) Todo eso ha puesto en crisis

la autoridad de lo que Gramsci llamaba el intelectual tradicional. El

giro neoconservador es una respuesta a esta crisis, una reterritorialización de la ciudad letrada latinoamericana, si se

quiere”.

No deja de resultar llamativo

(o como mínimo, gracioso) que la defensa de una suerte de literatura

criolla, opuesta a imposiciones yanquis, reciba la calificación de

neoconservadora, dictaminándosela desde lontananza hija del

neoliberalismo económico y didáctico. Como Napoleón abandonando el

grueso de su ejército a su aniquilación en Rusia, y volviendo prestísimo

a París para reasumir el Imperio como si nada hubiera pasado, Beverley

anda por ahí impertérrito, echándole la culpa a los demás de la

catástrofe que él fue el primero en propiciar. Del mismo modo, la

monstruosidad de haber embutido estudios culturales hispánicos en los

estudios de subalternidad de la India de segunda mitad del siglo XX le

parece atendible, como si fuera cosa de otro, y no de él, mientras él

dice andar por otros rumbos, ideológicamente puros, apuntando su dedo

acusador y dirimiendo, desde su propia traición, qué es lo izquierdista

todavía y qué lo retardatario.

Este sainete, de todos modos,

no debe olvidar cierto episodio filológico. Resulta que, en 1999, el

antropólogo David Stoll descubrió que Rigoberta Menchú, en su

premiadísimo testimonio,

había mentido al menos una vez, diciendo haber

visto con sus propios ojos el asesinato de su hermano, algo que en

realidad jamás pudo haber ocurrido. Y resulta también, entonces, que ese

pilar de los estudios culturales hispánicos, el estado de natural

inocencia del indio (que acosa al Humanismo desde el Diario de

Colón y las Casas, pero también desde Montaigne y Rousseau), ha quedado

destrozado, y todo lo que se vino a decir a partir de él, de ahí en más,

es mentira, sin contar que los millones de dólares atribuidos a la

recuperación de esa oralidad subalterna que la enojosa escritura del Amo

(del Mismo) relega fueron destinados, nada más, al servicio de una

estafa.

Claro está que se deja para el

final aquello por donde habría que haber empezado: son precisamente

quienes no entienden la literatura los que la proclaman occisa, servil,

hegemónica. Beverley encarna, en plenitud, al profesor perfectamente

indocto respecto a qué cosa sea escribir: su irresponsabilidad para con

lo que enarbola y destituye, para con aquello que olvida, para con lo

que dijo y firmó, da cuenta de un burócrata del paper que asiste a

congresos para reclamar aumentos de sueldo, mientras su jerga

apodíctica, de Savonarola de la liberación hispanoamericana, se reseca

en invectivas contra esas nubes retrógradas, los académicos que lo

niegan. Si el sobreviviente está ahí para tutelar la existencia de su

hijo bobo, este profesor (lo mismo que la horda de birretes tarambanas

que lo ha venido clamoreando en congresos) está para decirse padre de

nada sino del malentendido. Nunca escribió, nunca firmó: lo suyo se

pretende itinerario de algo que quiere calificar como pensamiento y que,

en puridad, es nada más balbuceo irresponsable aplicado a una disciplina

que jamás podrá entender, la literatura. Y no la entiende,

precisamente, porque toda su vida no ha hecho otra cosa que contravenir

la ética del escritor y la autoría. No puede regresar a la literatura

quien jamás habitó en ella. De lo único que se puede hablar, en el caso

de Beverley, es de desfalco.

Epílogo con paloma muerta

(balance cero)

El velorio de

Jorge Mario Varlotta Levrero

(es decir, del ciudadano Jorge Varlotta y el escritor Mario Levrero),

celebrado a féretro abierto en Montevideo el penúltimo día de agosto de

2004, estuvo marcado, así como por notables ausencias de compatriotas

intelectuales, por un enjambre estupefacto y lloroso, las decenas de

alumnos de su taller literario que iban y venían por la pompa fúnebre

sin entender cómo era posible que pudiera haberse muerto. A ellos,

Levrero, uno de los autores más ninguneados por la crítica uruguaya de

la segunda mitad del siglo XX, había insistido en hacerlos éditos,

proponiendo una colección de títulos de talleristas,

De los flexes

terpines. De ellos, alguna voz aviesa en el velorio repetía que eran

su legado, aquellos que iban a sostener la obra del maestro y el nombre

del autor. Y si bien es cierto que su obra relumbra hoy como nunca, es

menos por los discípulos (siendo que ninguno de ellos hasta el presente

ha dado obra que, en términos rigurosos, sobrepase el “síntoma

levreriano”) sino porque, antes de morir, Levrero había concluido La

novela luminosa que se publicaría póstuma, en 2005. Alguien,

una amiga de décadas de Jorge Varlotta, también tallerista, que sabía lo

que Levrero le confesaba del texto y conocía pedazos del manuscrito,

explicaba el deceso, ahí mismo, por ese libro que le financió la Beca

Guggenheim.

Se trata de un testamento,

escrito en forma de diario (de la beca) que contiene, o prologa, una

“novela luminosa” (el texto que, supuestamente pagaba la beca) y cuya

heráldica ostensible es una paloma muerta que vigila el ejercicio de

contar sus incontables neurosis, su nueva vida (se había separado, vivía

ahora solo), sus malestares y visitas al médico, sus ratoneos con las

talleristas que se turnaban para sacarlo a pasear, sin olvidar una

contabilidad maniática que da cuenta de la progresiva desaparición del

dinero de la Guggenheim. Levrero ya era campeón de mundos obsesivos e

inexplicables, pero también había derivado a la narración de una

cotidianeidad (El alma de Gardel, El discurso vacío, ambas

de 1996) asombrosamente vacua. Su nueva vida de soltero, finalmente, le

abrió la compuerta a lo que venía negando en los libros anteriores, el

deseo, y con ese deseo, además, el de Ese Otro que ya se había llevado

la paloma y que también, como a las monedas de la beca, lo sorbe en cada

línea. ¿Cuántos indios contiene la novela luminosa? Cero. ¿Cuántas

proclamas libertarias? Ninguna. ¿Cuánta verdad? La misma que rubricó

aquel día de agosto de 2004, no con un póster imposible sino con un

cadáver. ¿Cuál es el balance? Cero. Perfecto.

He ahí, precisamente, el

autor. “El hijo”, decía William Wordsworth antiplatónicamente, “es el

padre de hombre”. La obra es ese hijo que a veces puede reclamar tu vida

pero que, en cada una de sus líneas —si las líneas valen, si no

defraudan—, te hace autor.

|